「叙述人性而非神性,叙述生命而非宿命,也許正是更多人突破八角籠、擁抱善的最佳動力。」

「叙述人性而非神性,叙述生命而非宿命,也許正是更多人突破八角籠、擁抱善的最佳動力。」

八角籠,顧名思義,是正八邊形的場地上,由鐵鎖高牆封閉住的空間,也是格鬥比賽的專用場地。

籠外是狂歡的觀衆,是親人熾熱的眼睛,是鎂光燈和掌聲。

而籠内的故事,是榮譽、突破也是掙紮與彷徨。

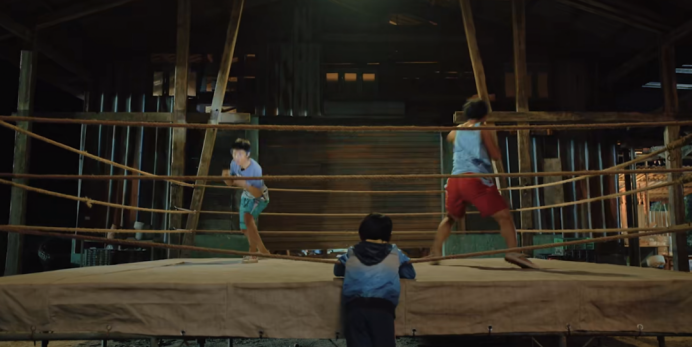

(《八角籠中》蘇木)

(《八角籠中》蘇木)

《八角籠中》上映後,口碑反響均超出預期,王寶強帶着他一以貫之的真誠為觀衆奉上了一個後勁十足的故事。

這是一個集訓孩子打乾坤決的俱樂部,所有隊員都是來自大涼山的孤兒。作為前格鬥運動員的向騰輝本想利用雇傭的孤兒表演格鬥來斂财,但随着事件推移,他不忍看到孤兒們回到在群山間無所事事的遊蕩、劫掠、靠鄰裡接濟為生的生活,便組織了格鬥俱樂部,教授孩子們格鬥技巧,并不斷參加比賽,試圖為孩子們找到一條走出大山的路。

然而,通向宿命之戰的道路那樣遙遠,那樣飄渺,迎面是包裹着沙礫的空氣,裹挾着世人難以摒棄的偏見與質疑。

(《八角籠中》豆瓣評分)

(《八角籠中》豆瓣評分)

作為王寶強的第二部導演作品,觀衆們對影片叙事節奏、結局設置等褒貶不一,但少有人質疑影片本身的誠意與價值。

困獸之鬥中,“格鬥孤兒”的野草精神為何動人,宿命的輪回是否能夠被打破,是在影像之外,不斷引發人深思的問題。

褶皺:在善惡之間

《八角籠中》取材于轟動全國的涼山“格鬥孤兒”事件。

2017年,一則視頻在網絡上流傳,格鬥場中,兩個12歲的孩子扭打在一起,格鬥間顯示出不屬于這個年紀的兇狠與決絕。精彩的格鬥比賽和激烈暴力的影像,界定似乎隻在一念之間。消息一出,媒體蜂擁而至,訓練孩子們練習格鬥的教練恩波也被推上了輿論的風口浪尖。

(涼山“格鬥孤兒”)

(涼山“格鬥孤兒”)

當網絡上聲讨恩波的熱潮不斷蔓延,那些聚焦兒童權益保護的善心之舉,卻成為了恩波和孩子們的新“八角籠”。最終,在各方努力下,孤兒們接受了義務教育,部分孤兒繼續練習格鬥,為涼山格鬥隊、乃至中國赢得了衆多榮譽。

陳年中錯位的善惡終究被矯正,但那些困境卻值得被探析。在《八角籠中》,無處不體現着作者對于規則與善惡的反思與觀察,而正是這些錯位的善良賦予了故事難以複制的張力。

(《八角籠中》練習格鬥的孤兒)

(《八角籠中》練習格鬥的孤兒)

在蒼茫無邊的涼山深處,一群靠着堆石頭把車逼停的小孩子,在絕對的武力壓制下被帶進了格鬥的世界。在遙遠的世界舞台上,一群堅毅、智慧與果敢的少年,用絕佳的格鬥技巧讓自己從八角籠走向更加廣闊的天地。

有人說,“尚武”給予了孩子們新生,給予了孩子們紮根于理性深處的善,給予涼山孤兒走出深山的機會,然而,在歌頌競技精神背後,《八角籠中》似乎并不僅僅是一個格鬥版本的拼搏故事,野草般狂放的生命力量也絕不僅僅依托于從泥沼到領獎台的蛻變。

在向騰輝創辦的格鬥訓練基地,一邊是書聲朗朗的教室,老師不斷提醒着調皮的孩子們不要上課打鬧;另一邊則是格鬥場上兇狠互搏的孩子,汗水滴落在四四方方的平台上。

(《八角籠中》練習格鬥的孤兒)

(《八角籠中》練習格鬥的孤兒)

一邊是規則與秩序的守則,另一邊則是對拼一條生路的渴望。何以為善?似乎難以在粗粝的沙土、無垠的荒山中找到一個判斷基點。

誠如《寄生蟲》中李靜恩的感慨,“我說錢就是熨鬥,把所有的褶皺都熨平了”。

(《寄生蟲》電影)

(《寄生蟲》電影)

在麻木、模式化的生活中,那些隐秘的褶皺似乎已經被程式化的勵志神話覆蓋,當生命的要義被置于一種分析的視角,就變得“幹燥固定,失去生機,成為一種符号性知識”。然而,當這些褶皺與真實的生命、原始的渴望相連接,與人性的拷問、亦正亦邪的矛盾相呼應,則煥發出無上的力量。

黑夜裡,孩童星星般的眼睛與被繁星填滿的夜空一樣美麗。他們說,“這個床好軟哦”,“我也想學格鬥”,他們高喊“生如野草,不屈不撓”,也許正映照了從褶皺深處觀察這群孩子的向騰輝的看法:“他們是什麼人,野狗咬着骨頭,打死也不會松口的”。

(《八角籠中》電影劇照)

(《八角籠中》電影劇照)

《八角籠中》用影像将這些褶皺放大,用底層人民的生存環境,給予人重新思考正邪、善惡的基點。善如果脫離了生命而獨自存在,是否本身就已經違背了善的要義?

對于野草般的生命,保留他們破籠而出的機會,也許本身就是一種善意。

隐喻:無解的宿命?

八角籠,勝利者才能出籠,赢得對手才能扭轉灰白世界。

但是,赢了對手的人,真的能夠逃脫八角籠的束縛嗎?

在年幼的馬虎和蘇木第一次被要求“假打”的時候,王經理對他們的處境發出了拷問:

“怎麼是個籠子啊?”

而這樣一個困惑,也成為了大涼山孤兒們一生縮影的隐喻。

(《八角籠中》劇照)

(《八角籠中》劇照)

八角籠,不僅在格鬥場,也籠罩在每一個角色周圍。

環繞住人物命運是采砂場上起伏的沙礫,是視野盡頭綿延的荒山,也是無路可退的人生困境。

誠然,孩子們的人生選擇似乎早已被局限,他們是常規教育制度下的叛逆者,是社會既定發展道路上的“刺頭”,而帶領他們走上這條道路的教練向騰輝則是一個不折不扣的“騙子”,在閃光燈包圍的“八角籠”中用犧牲自己的名譽的方式,為孩子們搏一條生路。

(《八角籠中》劇照)

(《八角籠中》劇照)

也許,從本質上來說,每一個與八角籠中搏鬥的困獸共情的人們,似乎都能夠在這個故事上看到自己的影子。為了鮮花與掌聲不斷前行的人們,是否在某一刻也會想起自己的處境與籠中景觀别無二緻,是否也會在一次次破籠而出的瞬間,聽到一聲最為質樸的呼喚,“怎麼是個籠子啊”?

《八角籠中》故事的誠意,來自于制作團隊對于底層人民的關照,對于困境的思考,也來自于故事本身在神話般的宿命與人性的抉擇之中,将一切意義本身緊緊與人綁定在了一起。

當格鬥逐漸将希望撒播給孩子們時,年輕的蘇木對向騰輝感慨道:“我現在知道格鬥是什麼了,格鬥就是我們這輩子的出路。”

(《八角籠中》劇照)

(《八角籠中》劇照)

回答這個赤誠的表态時,向騰輝的木讷與質樸讓一切光輝正義的話語變得黯然失色。

“那要我是個賣紅薯的,你們又是啥子?”

當“格鬥孤兒”的故事全網發酵,向騰輝和孤兒們孤立無援之際,俱樂部的老闆用“更多機會”為誘餌,要求讓孤兒們與俱樂部簽約。老闆展開的雙臂背後,是獎杯堆砌而成的背景牆。而在向騰輝布置的展示台上,則是孩子們在格鬥場上綻放的笑容。

(《八角籠中》向騰輝)

(《八角籠中》向騰輝)

逆天改命的故事早已不是影視産品中的新題材。在希臘神話中,與宿命搏鬥的故事往往帶有一種神對人的悲憫,神作為一個遙遙矗立又掌握全局的觀察者,讓困境中人的反抗換來觀者無盡的唏噓。

受到神譴的西西弗斯必須将一塊巨石推上山頂,而每次到達山頂後巨石又滾回山下,如此永無止境地重複下去。這樣的循環恰如令人窒息的無解的宿命,将永無盡頭而徒勞無功的日子幻化成一種命定的懲罰,甚至如加缪所言,一種“荒誕的幸福”。

(西西弗斯神話)

(西西弗斯神話)

然而,這樣的觀念卻常常難以在東方的視野下立足,突破宿命的詛咒,關注人對命運的反抗,并适時在命運的捉弄間找到一個突破口,似乎成為了東方叙事的特質。

《了凡四訓》中,袁了凡先生以自述的方式介紹了他一生從算命、認命而後又通過自己的努力改命的傳奇經曆,叙寫“命由我作,福自己求”的基本價值。世俗的欲望那樣繁複,求生的渴望那樣激烈,似乎唯有在旅途中向着善與美前行,才能夠找到打破宿命的枷鎖。

在中國文化的底色裡,的确充滿對“天道”的敬畏,但也從人本的角度找到了“我命由我不由天”的突圍方式。命運可以讓打水漂的石頭沉入水底,但同時也無法阻止千千萬萬塊石子中,有一塊倔強的石子觸底反彈。

(《八角籠中》馬虎)

(《八角籠中》馬虎)

從想吃上一口飽飯,到想改善家人的經濟條件,再到對赢取“金腰帶”的渴望,從對生的渴望到對勝利的追逐,那些人性深處,哪怕“世俗”的想法,都能夠在一次次對命運出拳時煥發出别樣的色彩。

對于《八角籠中》的結尾,不少人都發出了“虎頭蛇尾”的感慨,從宿命的視角這似乎也可以理解。故事用一場神衹降臨般的決鬥收場,讓人性的厚度在短時間内難以延續,讓追逐着人性的光影在最後一刻打散在神話般的虛空,似乎也是一種遺憾。

(《八角籠中》蘇木)

(《八角籠中》蘇木)

生如野草,不屈不撓。

打破八角籠的困境,與宿命決鬥的故事在勵志、逆天改命之外還有另一種表達。叙述人性而非神性,叙述生命而非宿命,也許正是更多人突破八角籠、擁抱善的最佳動力。

(《八角籠中》蘇木)

(《八角籠中》蘇木)

或許,在故事的結尾,蘇木背負着多年的磨難、朋友的期待、教練和家人的期許走入八角籠中的瞬間定格,可以作為更多觀衆突破自身八角籠的最佳注腳。